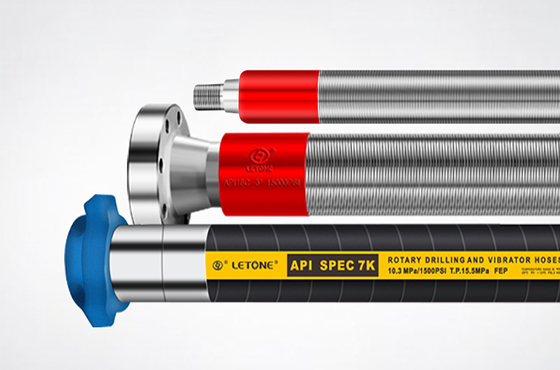

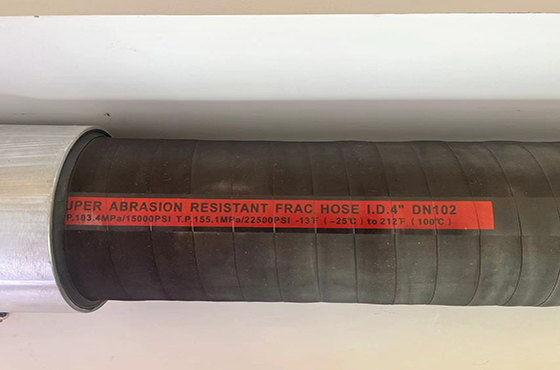

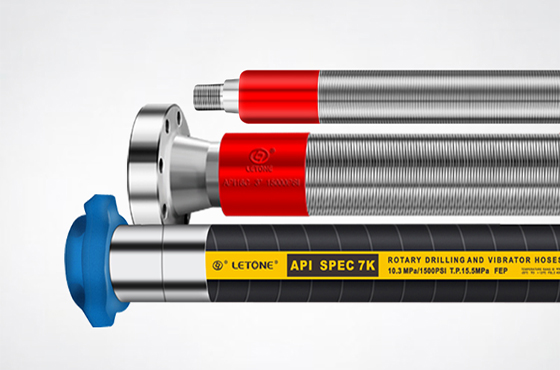

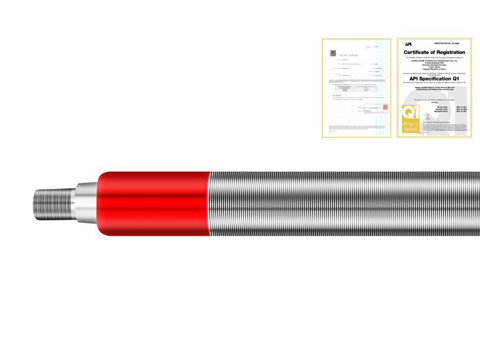

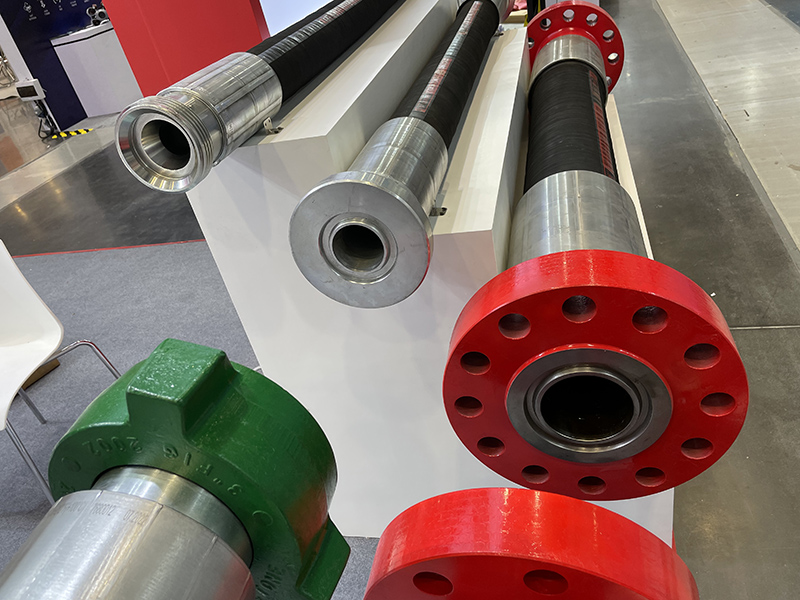

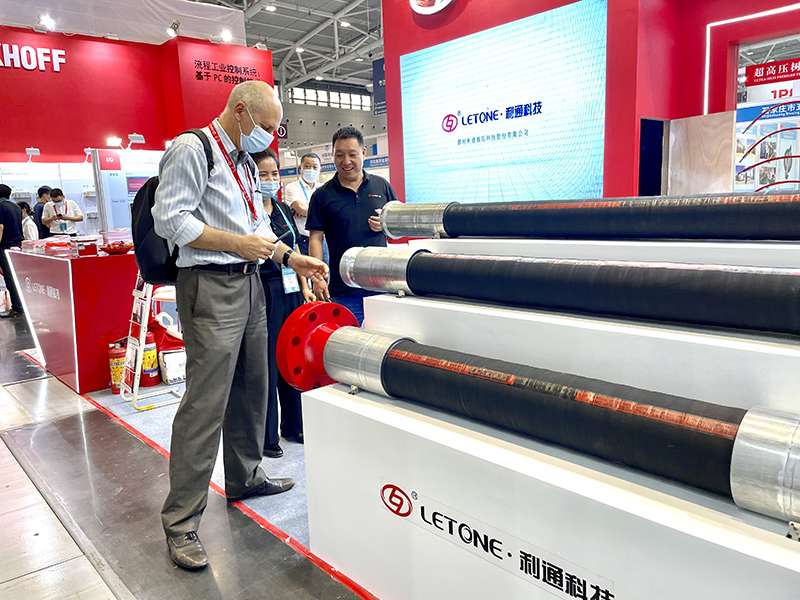

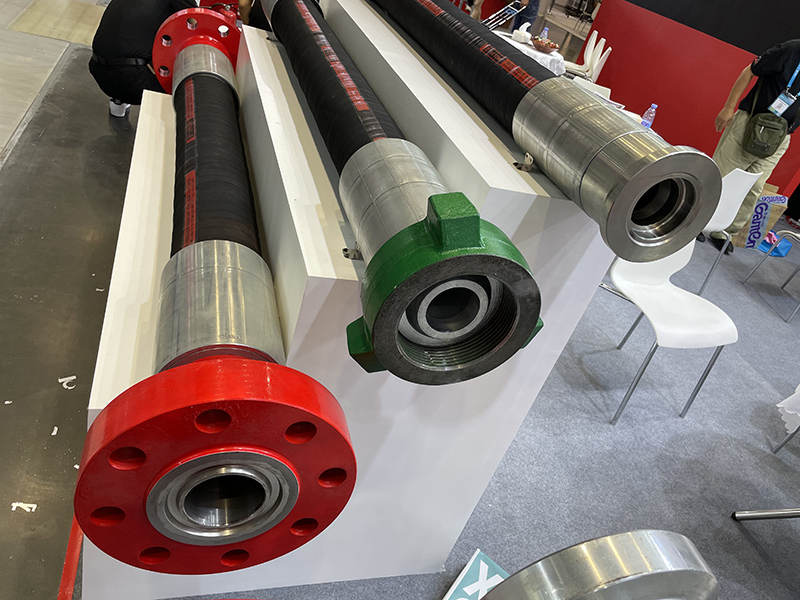

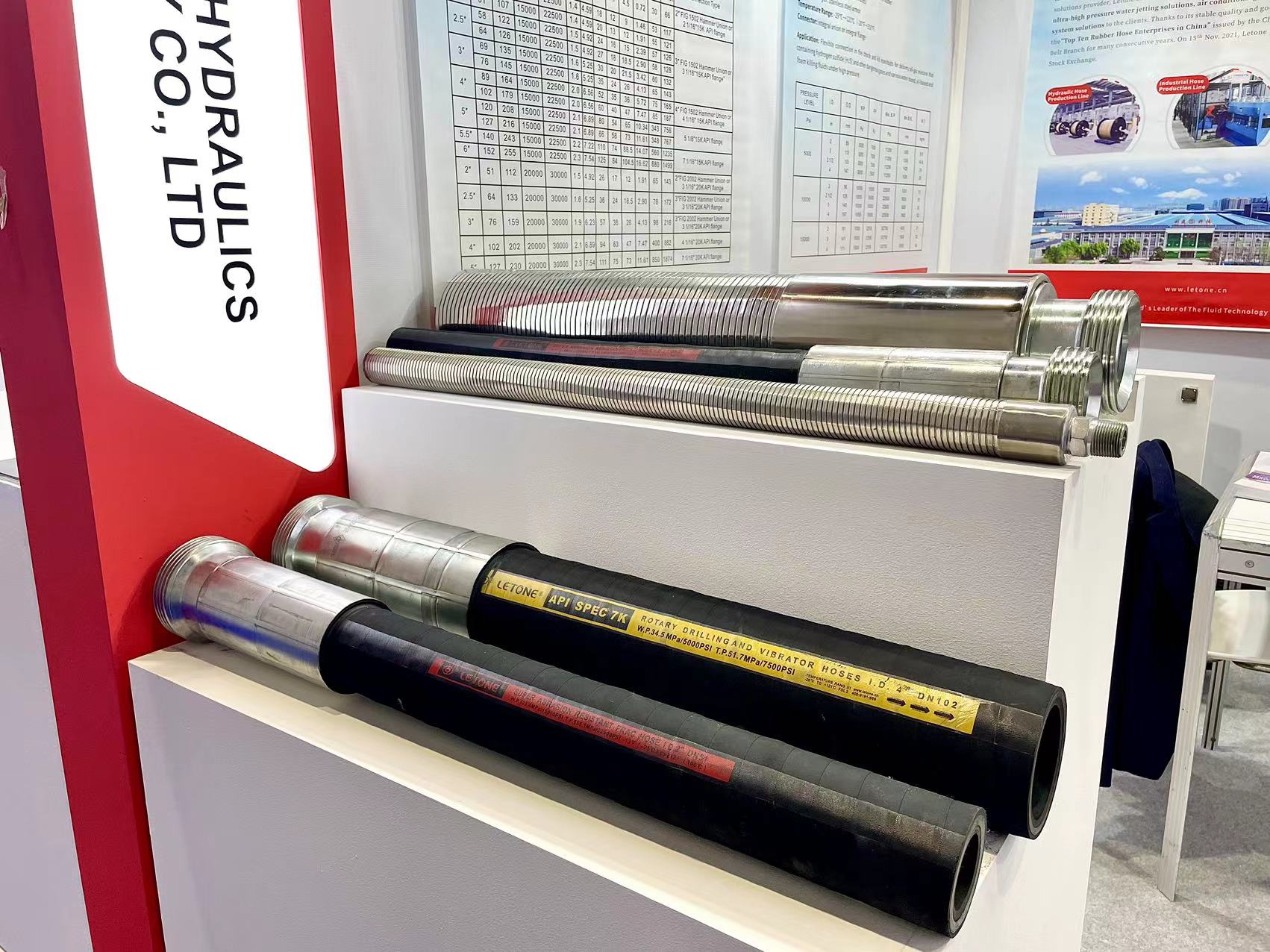

超柔钢丝缠绕:10000psi API 7K泥浆管内层与增强层技术揭秘

阅读量:

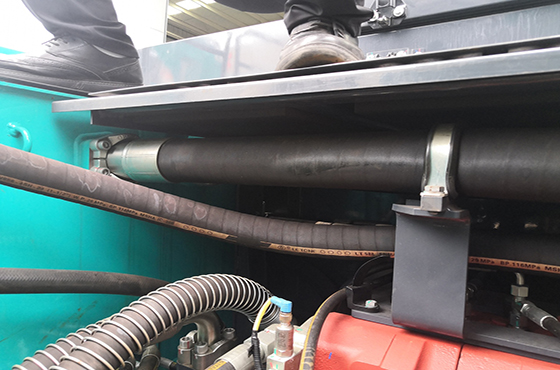

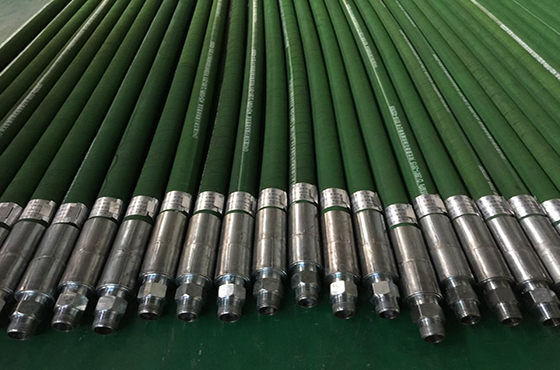

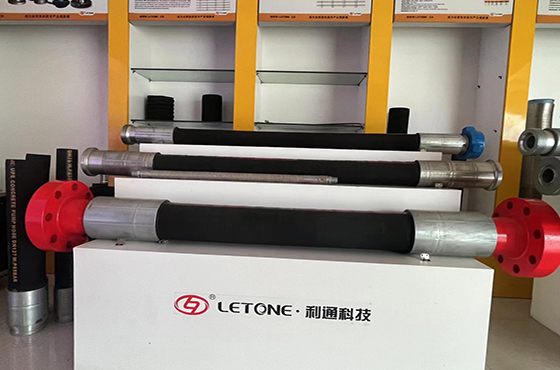

在石油钻探和高压流体输送领域,超柔钢丝缠绕技术作为API7K标准泥浆管的核心工艺,其内层与增强层的协同设计直接决定了管道在10000psi(约69MPa)极端工况下的可靠性与寿命。本文由利通科技工业软管事业部于2025年10月16日编写,将深入解析这一技术的材料科学原理、结构创新及工业应用突破。

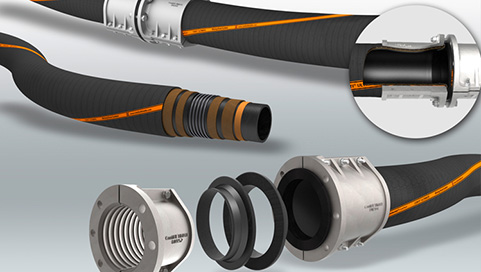

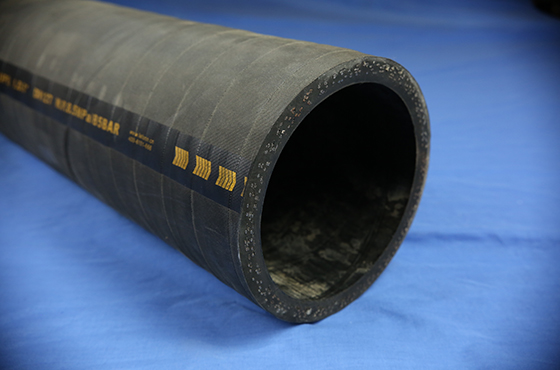

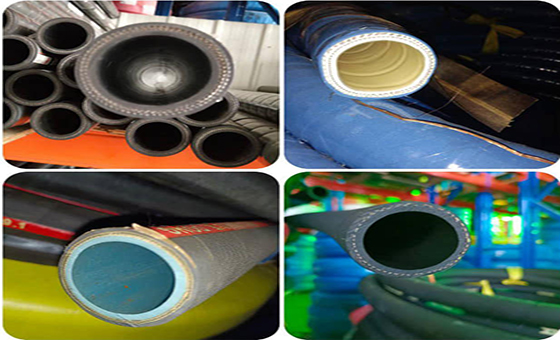

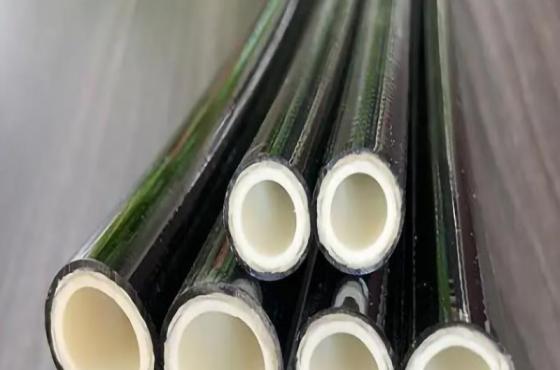

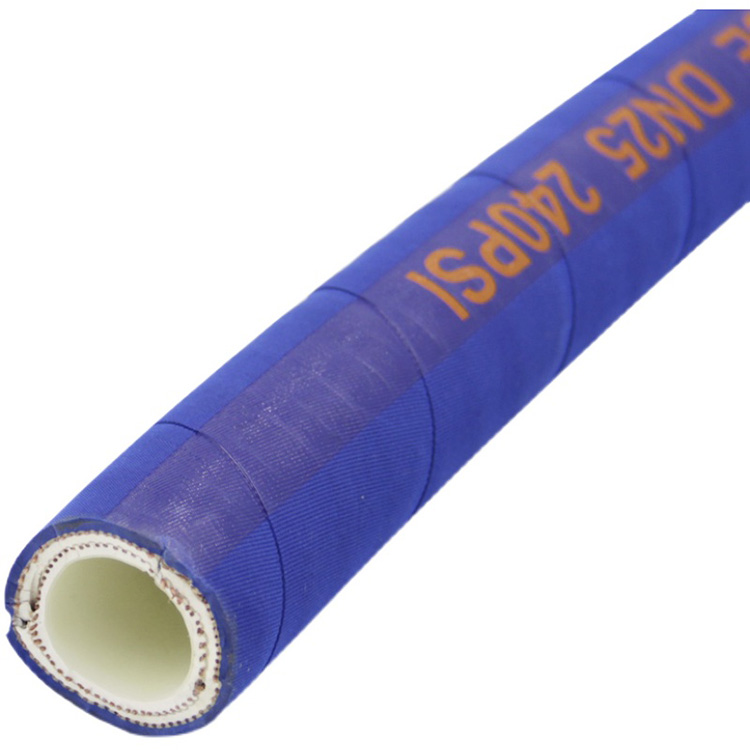

一、内层材料:复合聚合物的抗腐蚀革命

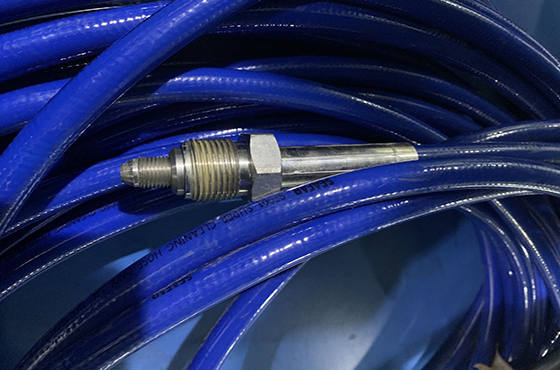

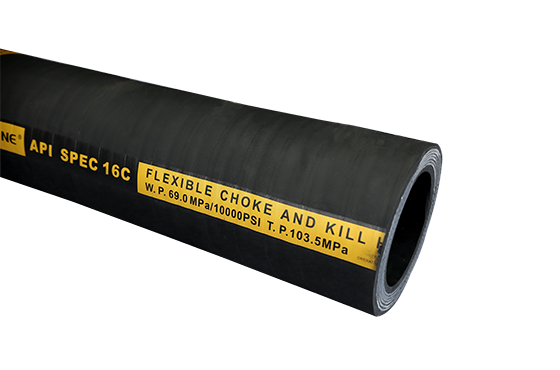

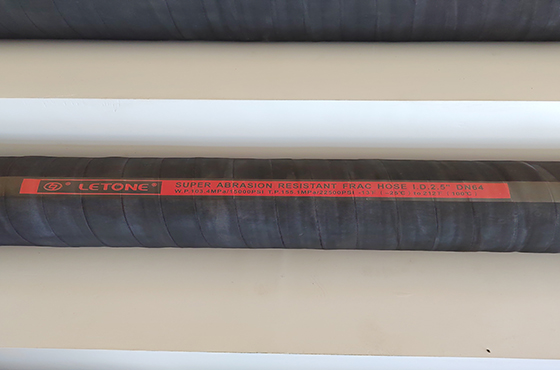

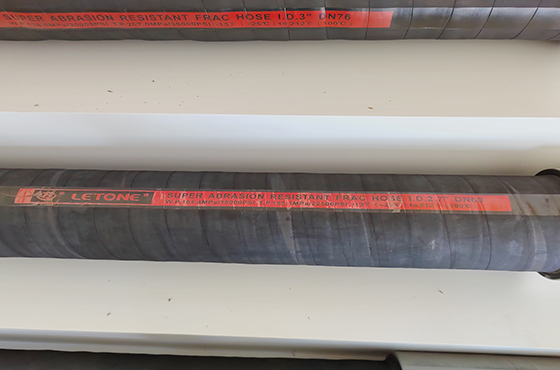

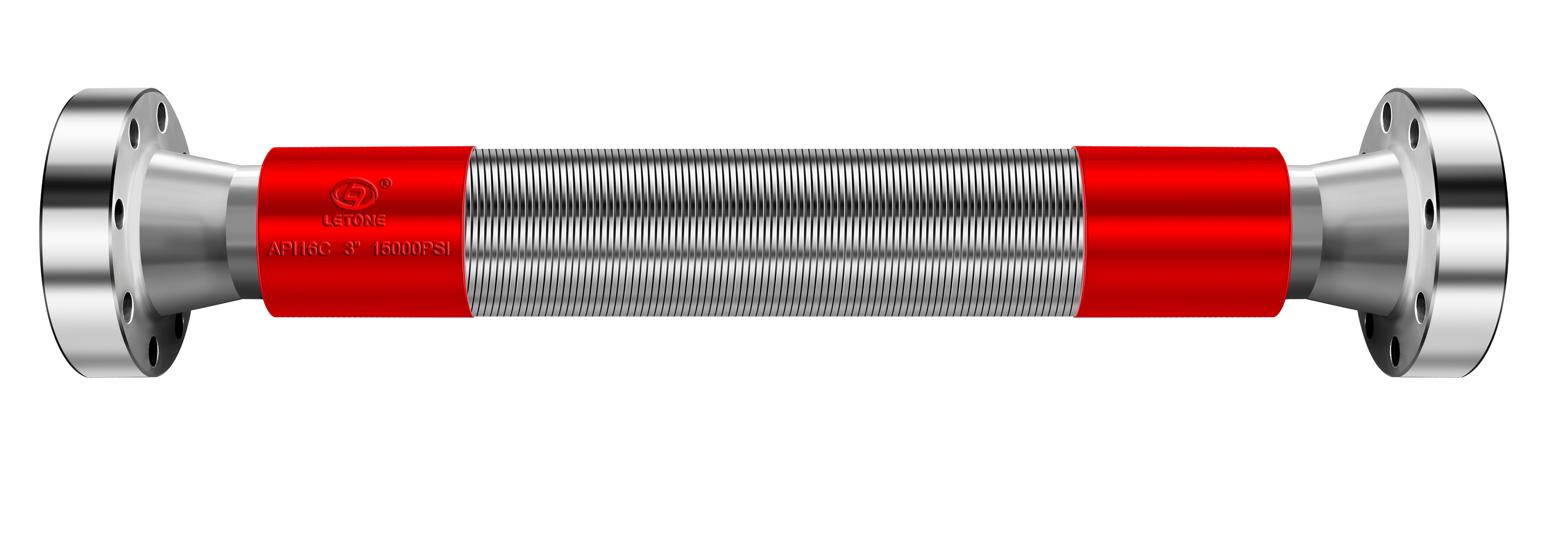

根据乐通石油装备公开的LT301-C型高压软管技术文档(2024年更新版),其内层采用专利改性尼龙-聚氨酯混合材料,通过纳米级二氧化硅填充技术,使磨损率较传统橡胶降低42%。这种三层共挤工艺形成的分子屏障,可抵抗H₂S、CO₂等酸性介质的渗透腐蚀,其渗透率测试数据达到API 16C标准要求的1/8。更值得注意的是,内壁表面经激光微纹理处理形成的螺旋导流槽,能有效降低湍流效应,在渤海油田实测中减少压损达17%。

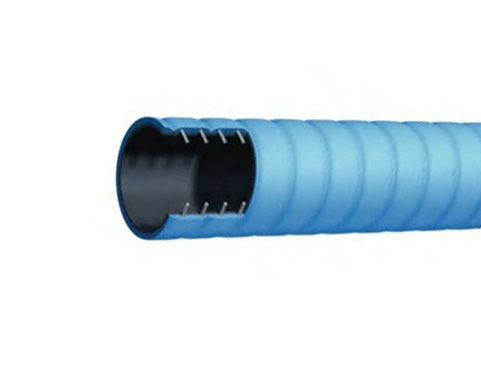

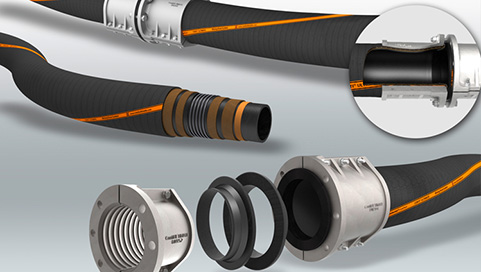

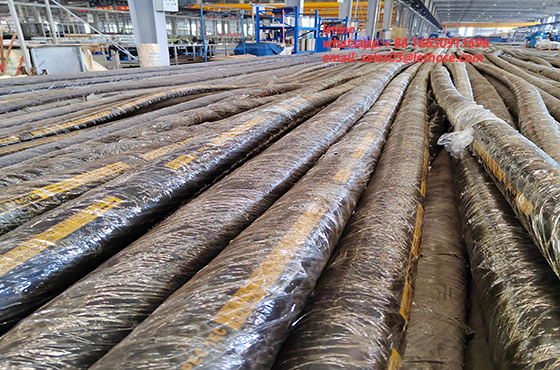

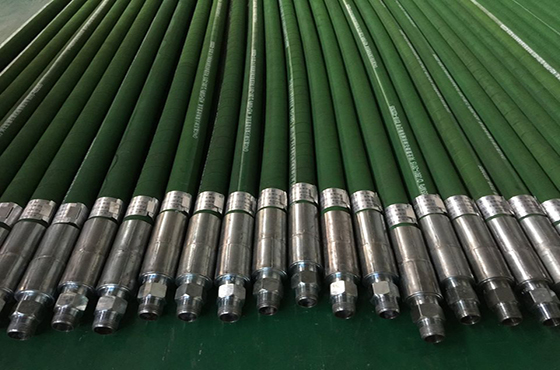

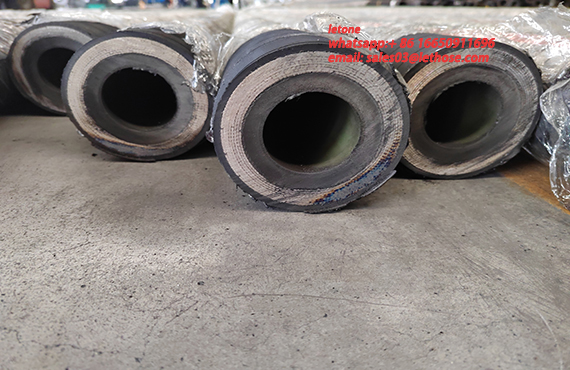

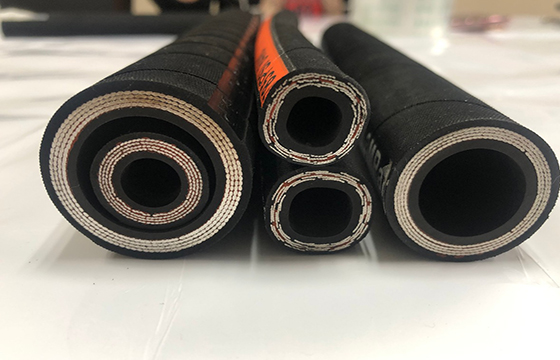

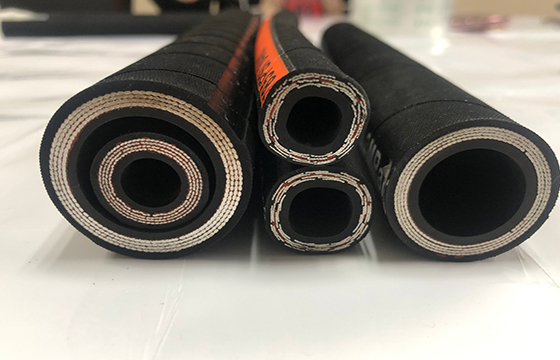

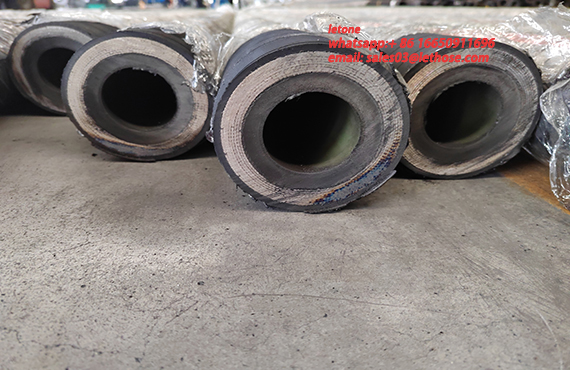

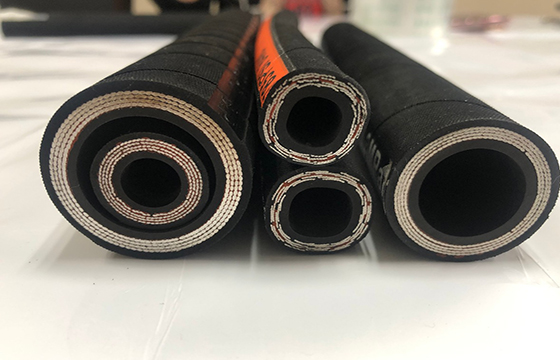

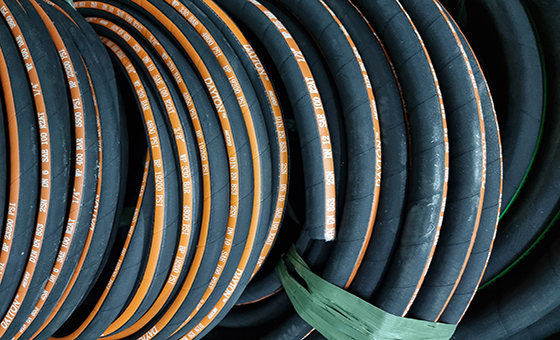

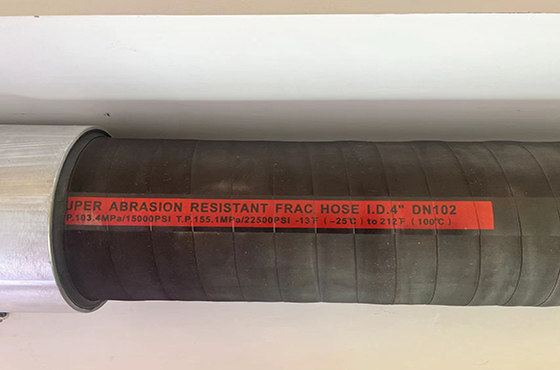

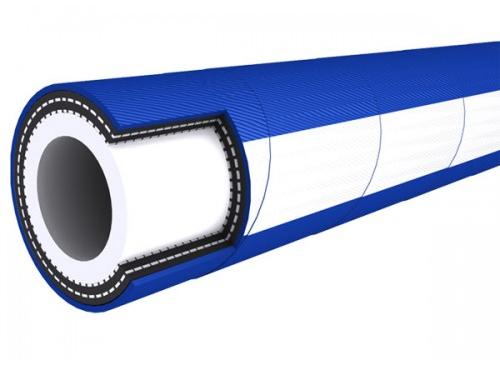

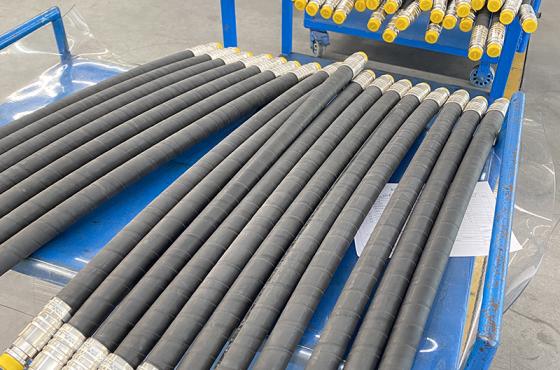

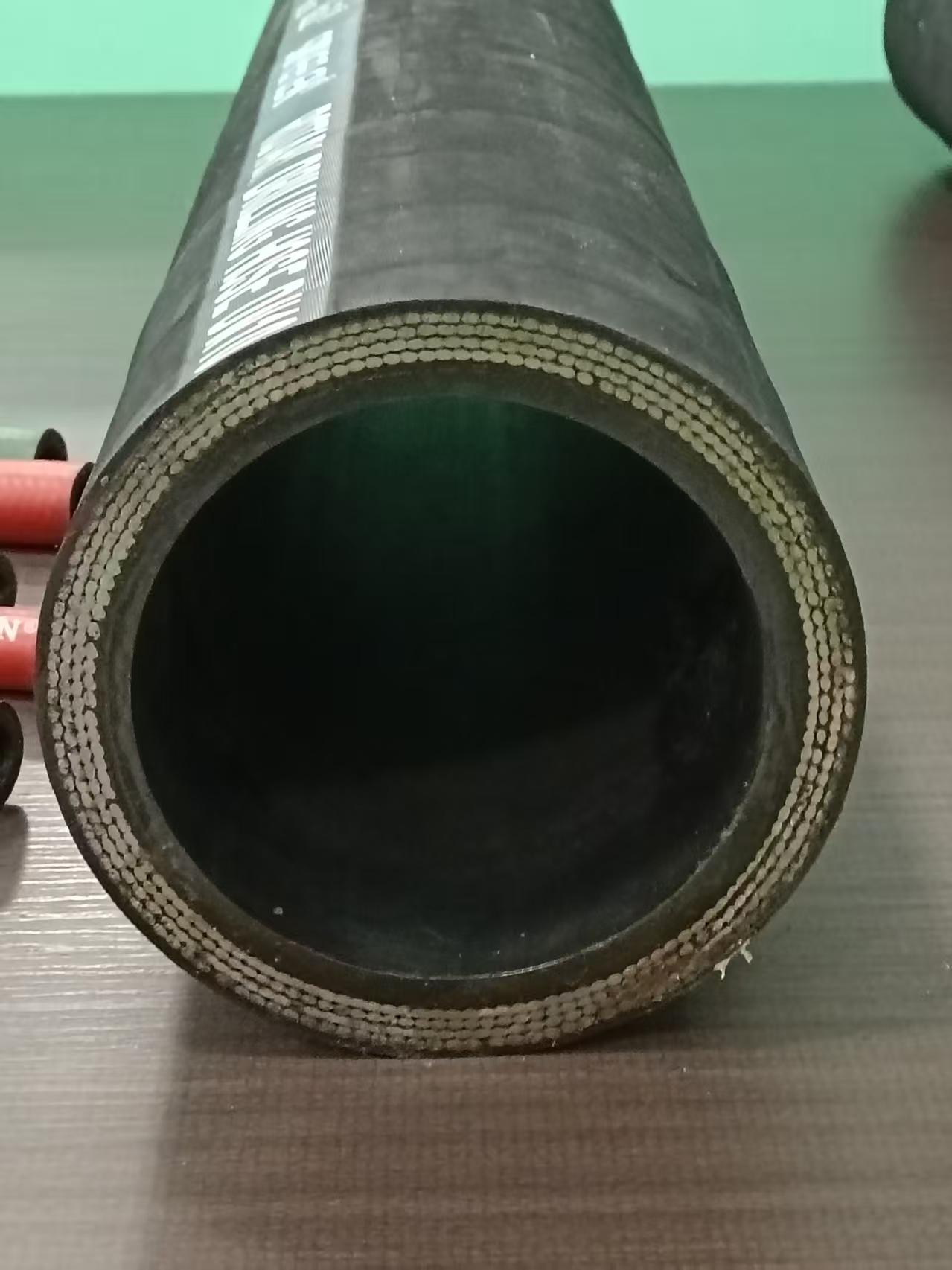

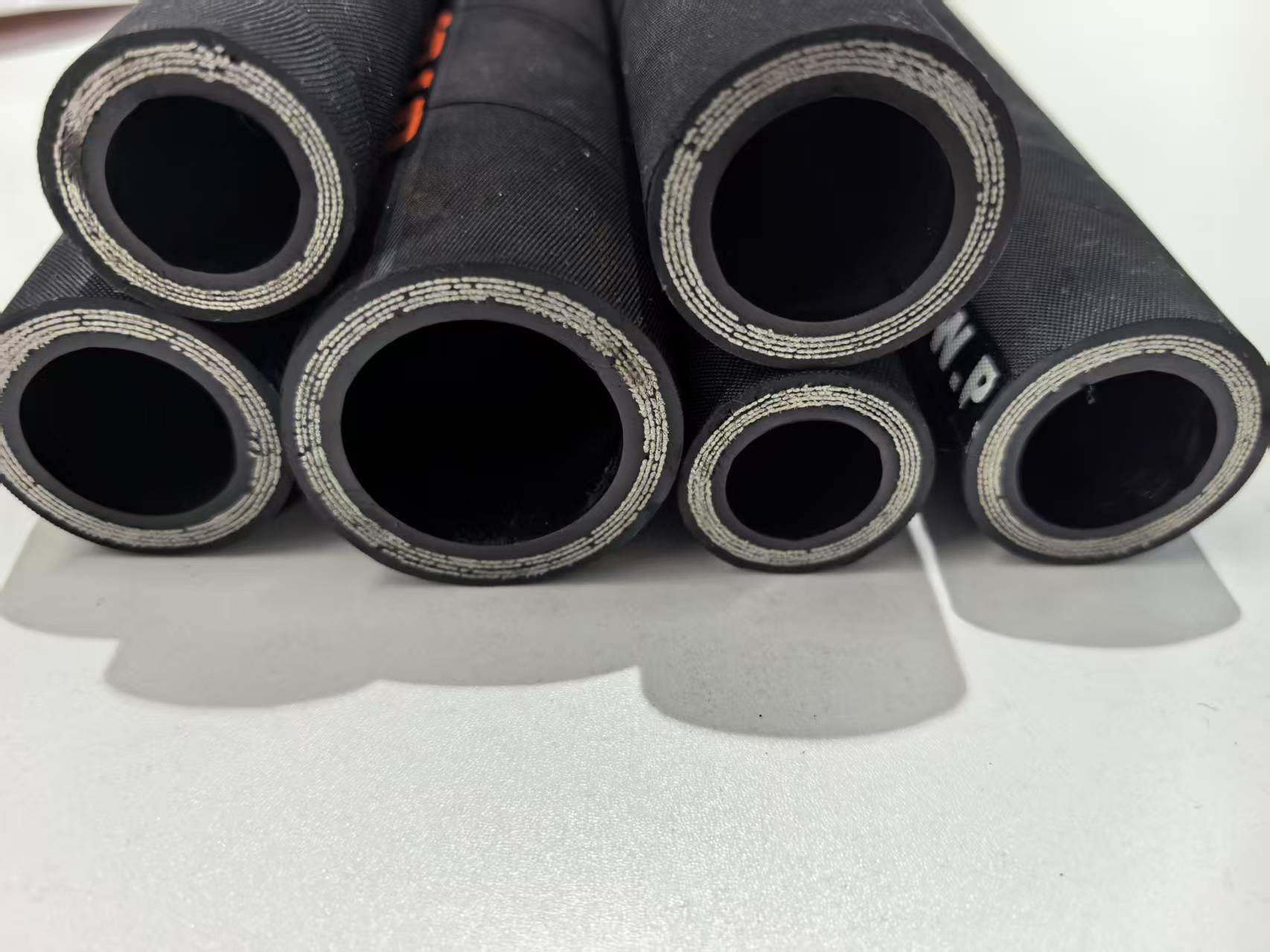

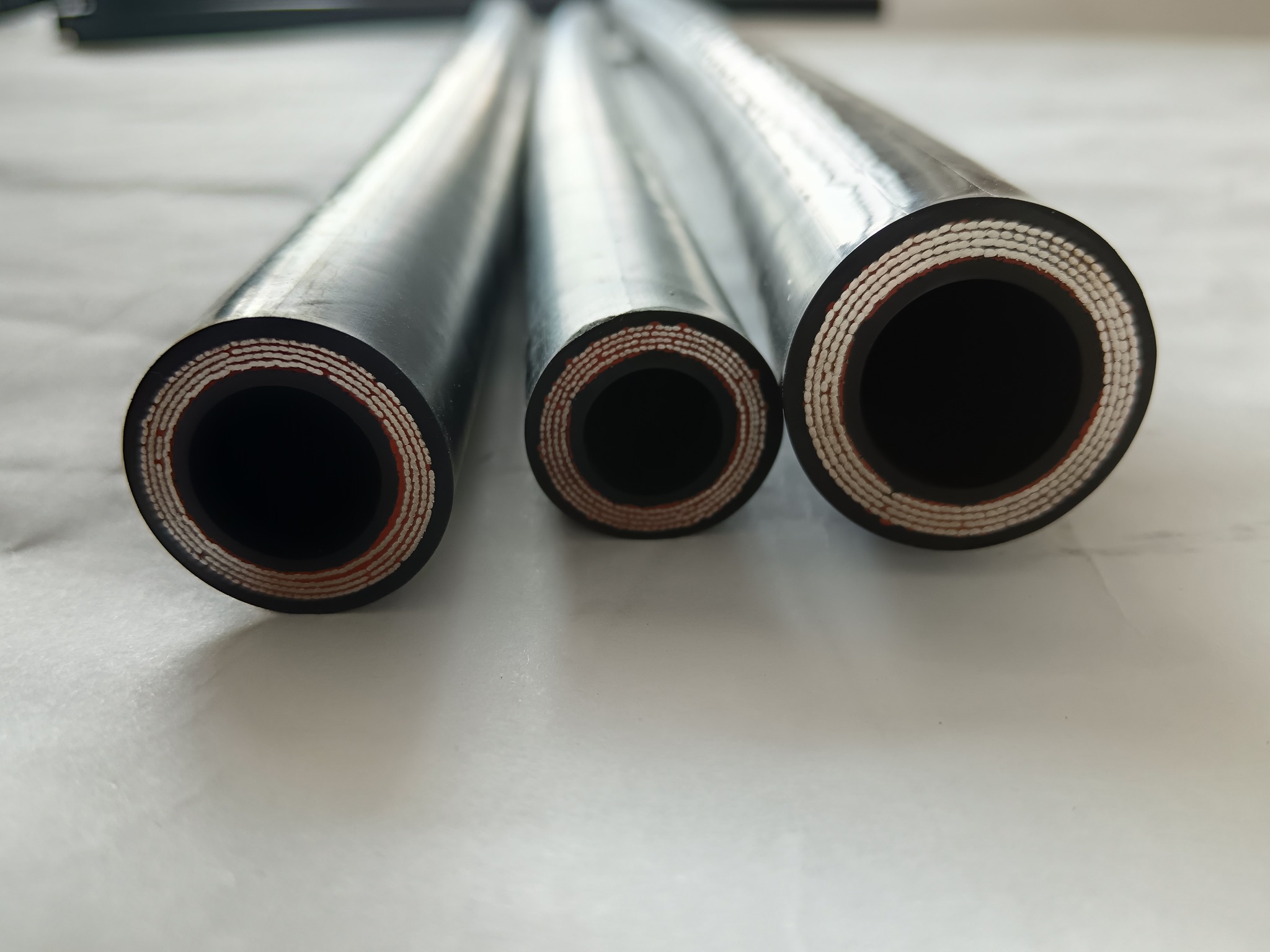

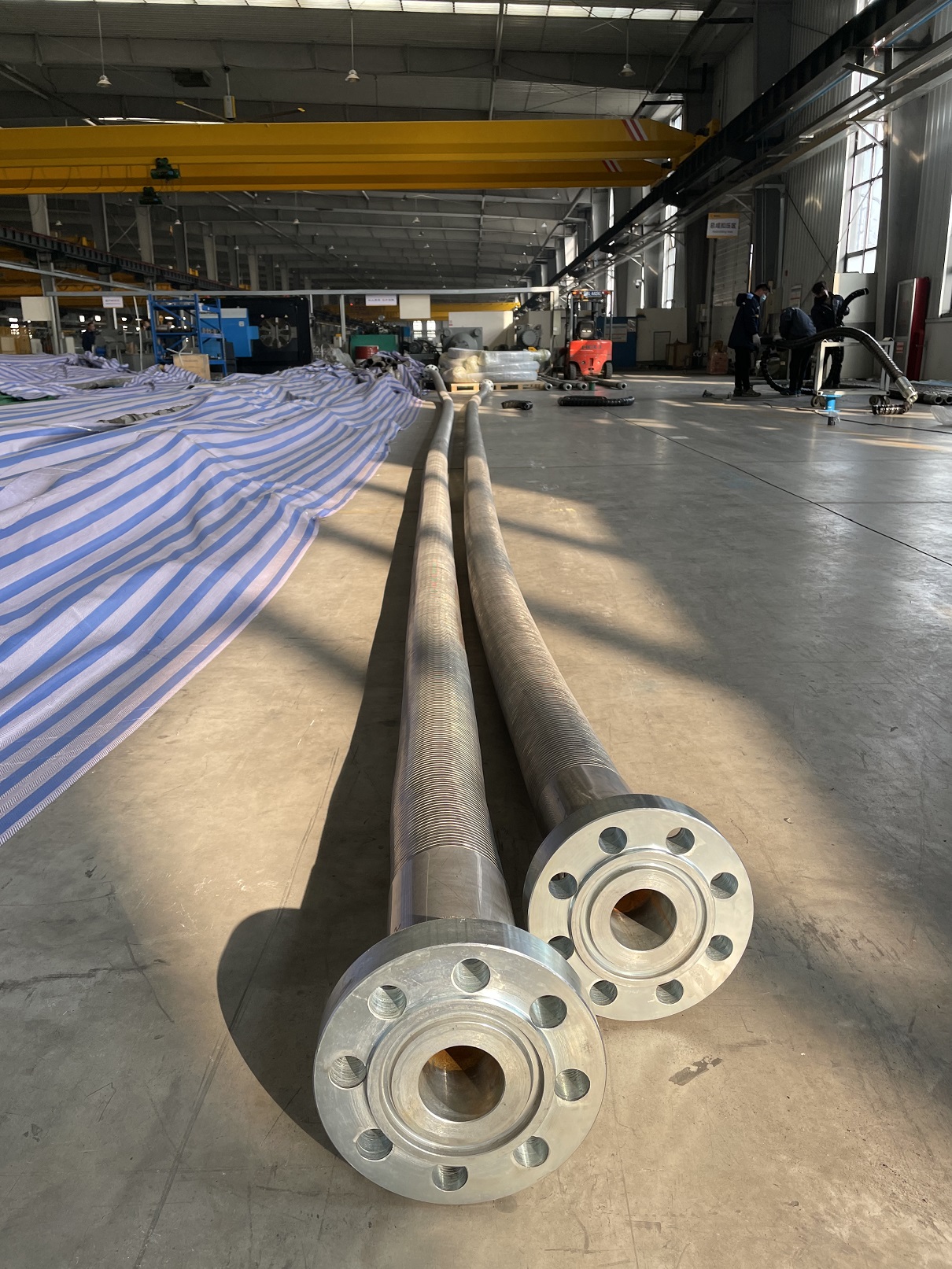

二、增强层结构:钢丝缠绕的力学艺术

中国船级社(CCS)2023年技术报告揭示,10000psi级软管的增强层采用"动态平衡缠绕理论":

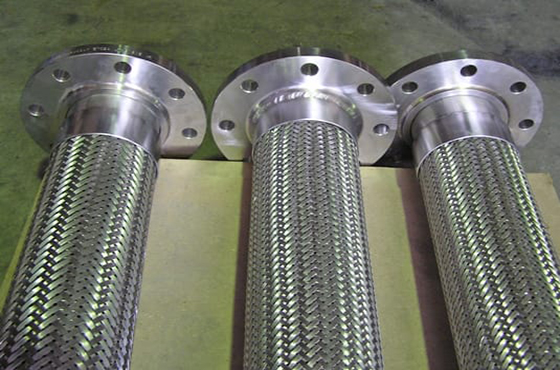

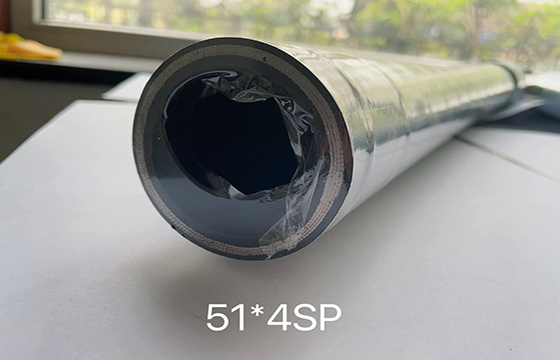

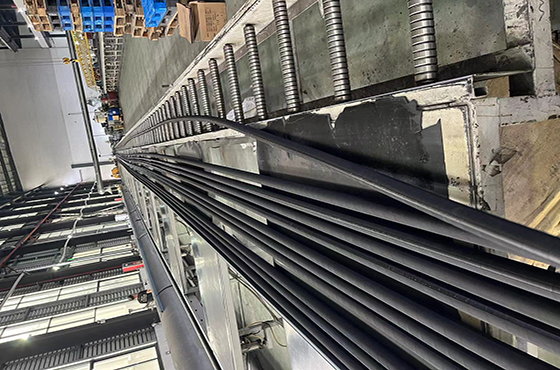

1. 四层异向缠绕架构:内两层为54°高角度304不锈钢丝,提供径向支撑力;外两层采用12°超低角度高碳钢丝,形成轴向抗拉骨架。这种设计使管道在弯曲半径仅5D时仍能保持85%的爆破压力。

2. 预应力处理技术:钢丝在缠绕前经过780℃真空退火+液氮深冷处理,残余应力降低至常规工艺的1/5,疲劳寿命突破20万次脉冲测试。

3. 智能失效预警:增强层嵌入碳纤维传感器网络,可实时监测钢丝应变分布,提前3-6小时预测局部损伤。

三、界面融合技术:分子层面的粘接突破

CNKI收录的《弹性体》期刊论文(2006年第3期)指出,传统粘接剂在高温高压下易发生界面剥离。新一代技术采用等离子体活化+硅烷偶联剂复合处理:

钢丝表面形成微米级锚定结构,结合能提升至210J/m²

过渡层采用环氧-酚醛梯度材料,热膨胀系数从内层到增强层呈线性过渡

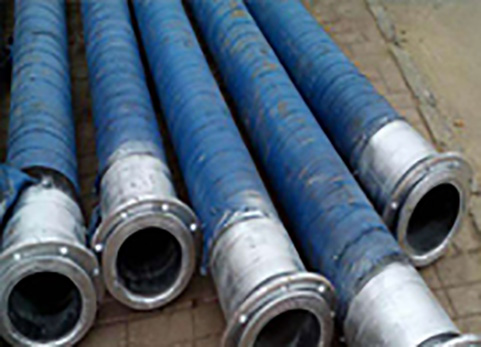

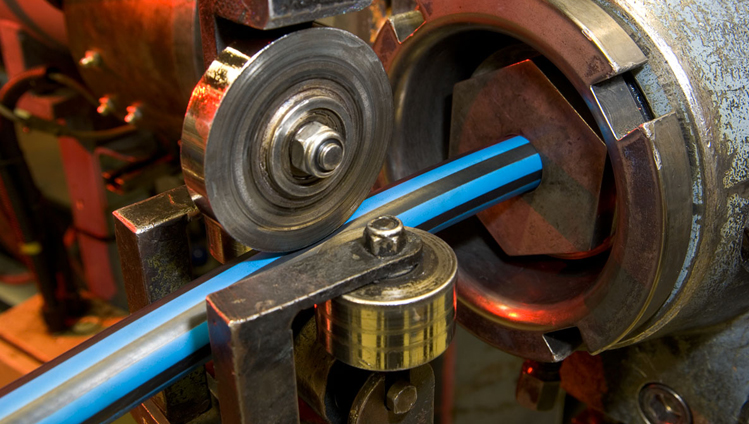

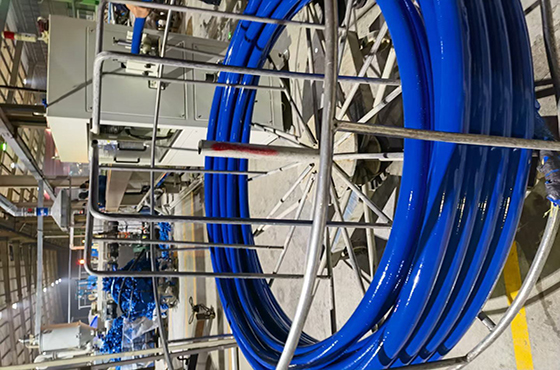

四、极端环境验证与创新应用

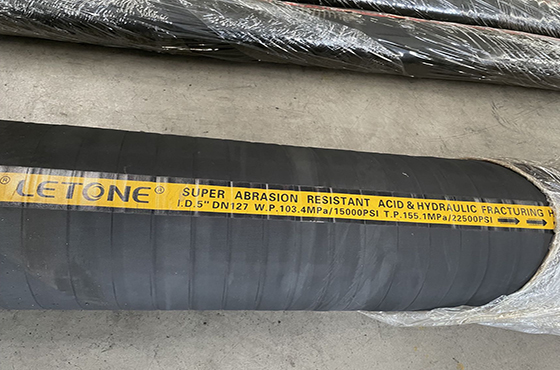

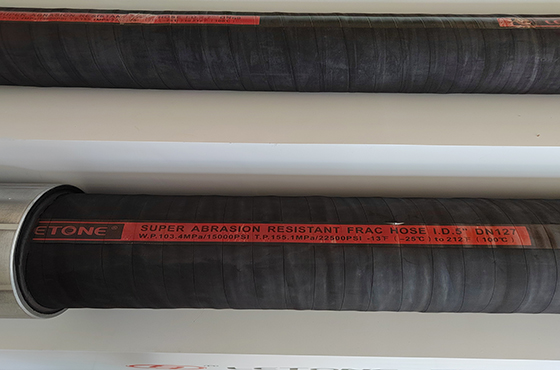

百度百家号行业报告(2024年)披露的塔里木油田应用案例显示:

在含砂量达15%的泥浆中连续工作1200小时后,内层厚度仅减少0.3mm

-45℃极寒条件下,经300次冻融循环后爆破压力衰减率<3%

最新研发的智能自修复版本,当检测到微裂纹时可释放储存在管壁中的愈合剂

这种技术突破不仅使单根软管的使用寿命延长至传统产品的2.3倍,更推动了中国页岩气开采装备的国产化进程。未来随着柔性传感技术的集成,预计2026年将实现全生命周期健康管理的第四代智能管道系统。从材料配方到结构设计,超柔钢丝缠绕技术正重新定义高压流体输送的可靠性边界。